スタジオジブリの名作『火垂るの墓』。

戦争の悲惨さを描いたこの作品で、幼い妹・節子の死の責任は誰にあるのか、長年議論が続いています。

特に兄・清太の判断や行動に対する評価は、時代とともに変化してきました。

本記事では、映画「火垂るの墓」で節子が旅立つまでの簡単なあらすじを振り返りつつ、悲惨な結果の原因や清太の責任論、そして原作との違いについて、まとめてみました。

映画「火垂るの墓」で節子がこの世を去るまでの簡単なあらすじ

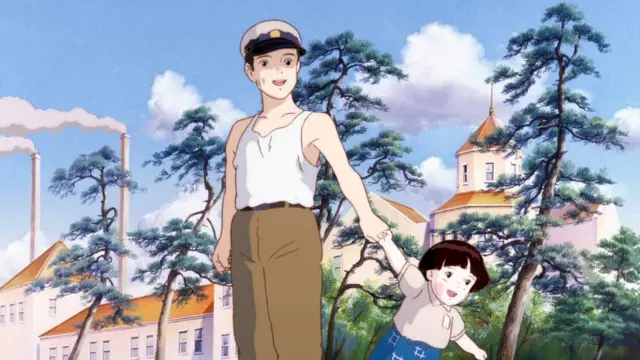

1945年、神戸。空襲で母を亡くした14歳の清太と4歳の妹・節子は、親戚の家に身を寄せます。

しかし、冷遇されたと感じた清太は節子を連れて家を出てしまいます。

二人は防空壕で自給自足の生活を始めますが、食料は底を尽き、節子の健康状態は悪化の一途をたどります。

やがて栄養失調で衰弱した節子は亡くなり、その後を追うように清太も命を落とすのです。

悲惨な結果になったのはおばさんのせいなのか?

節子の死の原因を考える上で、兄妹を預かった親戚の「おばさん」の存在は無視できません。

映画版では「遠い親戚のおばさん」としか描かれていませんが、原作小説ではより詳しい背景が描かれています。

原作によると、おばさんは清太から見て「父の従弟の嫁の実家」という、血縁のない遠い親戚でした。

つまり、清太たちにとっては全くの他人同然だったのです。

このため、おばさんにとって清太たちは厄介者同然だった可能性が高く、冷遇の背景がより理解しやすくなっています。

高畑勲監督は朝日新聞のインタビューで、おばさんの冷遇について「誰もがあの西宮のおばさんのようになり得る」という人間の性(さが)を描いたと語っています。

誰もが、あの西宮のおばさんのような人間にすぐになっちゃうんじゃないか、と。見た人は、そこに怯(おび)えてほしいんですね。

自分が今は善人になってるかもしれないけど、必ずしも善人を貫けない危険性は常にはらんでるっていうようなこと。

引用:朝日新聞

つまり、おばさんを一方的に悪者として描くのではなく、戦時下という極限状況で人間がどう変化するかを示そうとしたのです。

兄が悪い(清太がくず)と言われている理由

節子の死の責任を清太に求める声も少なくありません。

映画の中で描かれる清太の行動から、主に以下の3つの理由が指摘されています。

1. 親戚の家を出た判断ミス

清太が14歳という年齢で、妹を連れて家を出たことは無謀だったという指摘があります。

映画では、清太が親戚の家で冷遇されていると感じ、夜中に節子を起こして家を出るシーンが印象的です。

食料や寝る場所の確保も十分でないまま、感情的に家を飛び出す清太の姿は、多くの視聴者に「もう少し我慢できなかったのか」という印象を与えています。

火垂るの墓はいろんな意味で見るのが辛い

— まちゃ (@machaemonpocket) May 16, 2025

おばさんもやっぱ厭味やなーと思うとこあるし…清太ももう少しちゃんとしていたら、とか…

ドロップ水は実際には作れない

2. 社会の助けを求めなかった

映画版では特に、清太が周囲の大人や社会の助けを借りずに孤立していく様子が強調されています。

防空壕での生活シーンでは、清太が節子との二人きりの世界に閉じこもり、外部との接触を避ける様子が描かれます。

特に印象的なのは、配給所で米をもらえず、代わりに泥団子のような食べ物を受け取るシーンです。

このとき清太は、周囲の大人に助けを求めることなく、黙って立ち去ってしまいます。

3. プライドの高さ

清太のプライドの高さが、適切な判断を妨げたという見方もあります。

映画の中で、清太は何度か自分たちで何とかしようとする場面が描かれます。

例えば、親戚の家に戻ることを提案する節子に対し、清太が「もう少し頑張ろう」と言い張るシーンがあります。

また、節子の体調が悪化しても医者に診せることをせず、自分で何とかしようとする姿勢も、清太のプライドの高さを示していると解釈できます。

これらの清太の行動は、結果的に節子の死につながったとして批判の対象となっています。

しかし、14歳という年齢や戦時下という特殊な状況を考慮すると、清太を一方的に責めることはできないという意見も多くあります。

高畑勲監督自身も、清太の行動に一定の問題があったことを認めつつ、「しかし私たちに果たして清太を批判できるでしょうか?」と問いかけています。

我々現代人が心情的に清太に共感しやすいのは時代が逆転したせいなんです。いつかまた時代が再逆転したら、あの未亡人(親戚の叔母さん)以上に清太を糾弾する意見が大勢を占める時代が来るかもしれず、ぼくはおそろしい気がします。

引用:高畑勲『アニメージュ1988年5月号』徳間書店「88年の清太へ!」

原作との違い

映画版と原作小説には、いくつかの重要な違いがあります。

- 原作ではおばさんとの関係がより詳細に描かれています。

- 原作では清太が終戦を知るタイミングが映画より早く、8月15日当日とされています。

- 原作では清太が市役所に火葬を依頼しようとする描写があり、社会とのつながりがより描かれています。

これらの違いにより、映画版では清太と節子の孤立感がより強調され、清太の判断の重さが際立つ構成になっています。

まとめ

『火垂るの墓』における節子の死の責任は、単純に誰かに帰せられるものではありません。

戦争という非常事態、社会システムの崩壊、人間の弱さ、そして14歳の少年の未熟な判断が複雑に絡み合った結果と言えるでしょう。

高畑監督が意図したように、この作品は単なる反戦映画ではなく、極限状況下での人間の選択と、その結果に対する私たちの判断を問いかけているのです。

時代とともに変化する本作への評価は、私たち自身の価値観の変化も映し出しているのかもしれません。

『火垂るの墓』は、今後も多くの人々に様々な解釈と議論を呼び起こし続ける、奥深い作品であり続けるでしょう。

コメント